胃反・翻胃とも呼ばれ、

朝食べた物を夜に吐き出し、

夜食べた物を朝に吐き出す

病態を反胃という。

其食虽可下,良久复出,

病在幽门,名日反胃,

此属中焦;其或朝食暮吐,

暮食朝吐,所出完谷,

小便赤,大便硬,或如羊矢,其槁在阑门,

亦名反胃,此属下焦。

(清・叶桂

《叶选医衡・噎膈反胃本于阴枯阳结论》)

訳:

その食は下る可しと雖も、

しばらくして復た出づ。

病は幽門に在り、名を反胃と曰う。

此れは中焦に属す。

其れ或いは朝に食して暮に吐き、

暮に食して朝に吐く。

所出は完谷、小便は赤く、大便は硬く、

或いは羊矢の如し。

其の槁は闌門に在り、

亦た名を反胃と曰ふ。

此れは下焦に属す。

食久反出,是无火也。

(宋・趙佶『聖済総録・嘔吐門』)

訳:

食して久しく反り出づるは、

是れ火無きなり。

荣卫俱虚,其血气不足,

停水积饮,在胃脘则脏冷,

脏冷则脾不磨,脾不磨则宿谷不化。

其气逆而成胃反也。

(隋・巢元方《诸病源候论・胃反候》)

訳:

栄衛ともに虚し、その血気が不足し、

水飲がとどまって積み重なり、

胃脘にあれば臓は冷え、

臓が冷えれば脾は磨くことができず、

脾が磨かなければ宿った穀物は化せず。

その気が逆らいて胃反となるなり。

翻胃大约有四:

血虚、气虚、有热、有痰。

(元・朱震亭(丹選心法・翻胃)

訳:

翻胃にはおよそ四つの原因がある:

血虚、気虚、熱があり、痰があり。

虚在上焦,微寒呕恶者,

惟姜汤为最佳,或松皮汤亦可。

虚在中焦而食入反出者,

宜五君子煎、理中汤⋯⋯

虚在下焦而朝食暮吐⋯

其责在阴,非补命门以扶脾土之母,

则火无以化,土无以生,亦犹釜底无薪,

不能腐熟水谷,终无济也。

宜六味回阳饮,或人参附子理阴煎,

或右归饮之类主之。

此屡用之妙法,不可忽也。

(明・张介宾《景岳全书 反胃》)

訳:

虚が上焦にあり、

微寒して嘔悪する者は、

ただ姜湯をもって最佳と為し、

或いは松皮湯も亦可なり。

虚が中焦に在りて食入反出する者は、

宜しく五君子煎、理中湯を用いるべし。

虚が下焦に在りて朝食暮吐するは⋯

其の責は陰に在り、

命門を補って脾土の母を扶けざれば、

則ち火は以て化する無く、

土は以て生ずる無く、

亦猶お釜底に薪無きが如く、

水穀を腐熟すること能わず、

終に済うこと無し。

宜しく六味回陽飲、或いは人参附子理陰煎、

或いは右帰飲の類を以て之を主るべし。

此れ屡用いるの妙法、

忽にすべからざるなり。

反胃之治,多宜益火之源,以助化功。

(明 ・张介宾《景岳全书・噎膈》)

訳:

反胃の治療は、多くは火の源を益して、

消化機能を助けるべきである。

食入反出者,以阳虚不能化也,可补可温。

(明・张介宾《景岳全书,反胃》)

訳:

食べたものを吐き出す者は、

陽が虚して消化できないためであり、

補うべきであり温めるべきである。

四逆の”四”は両手両足のことで”逆”は逆冷(非常に冷たい状態)("逆冷"よりも酷い状態を"厥冷"という)であることから手足がキンキンに冷えた状態を四逆という。手足の冷えではあるが、・陽虚・寒邪・熱邪・気滞・瘀[…]

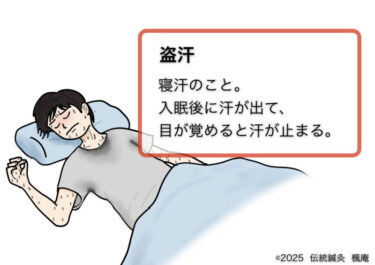

盗汗(とうかん)は、盗賊がこっそりと物を盗むように入眠後にこっそり汗が出ることから盗汗といわれている。主に、陰虚内熱からくる盗汗をよく診ますが、内傷病か外感病かを区別する必要があり内傷病は虚証に多く、外感[…]

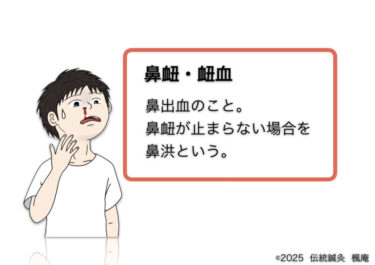

鼻血のこと。臨床的には表証と裏証とある。・表証風寒に侵された後鼻出血で寛解することもある。風熱でも鼻出血することはあるが、寒証・裏証ともに少量の出血である。・裏証飲酒や辛辣の物を過食して出る鼻出血[…]

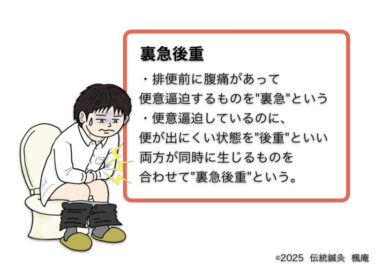

排便前に腹痛し、便意逼迫した状態を”裏急”便意逼迫しているのに便が出ない状態を”後重”この二つの症状が合わさって”裏急後重”という。現代医学ではテネスムスといわれしぶり腹とも言われています。裏急後重には虚[…]