“胸”は胸中を指す。

結胸とは胸中に結んだ邪気のために

心窩部が痛み、

硬満がある病証のことをいう。

結胸有輕重,立方有大小。

從心下至小腹,按之石硬而痛不可近者,

為大結胸。正在心下,未及脅腹,按之則痛

未會石硬者,為小結胸。

大結胸,是水結在胸腹,故脈沈緊。

小結胸,是痰結於心下,故脈浮滑。

水結宜下……痰結宜消。

(清·徐靈胎《傷寒約編·卷一·大陷胸湯證》)

結胸には軽重があり、処方には大小がある。

心下から 小腹に至るまで、

押すと石のように硬く、

大結胸である。

ちょうど心下にあり、

脇腹には及ばず、押すと痛むが

まだ石のように硬くないものは、

小結胸である。

大結胸は、水が胸腹に結滞しているため、

脈は沈緊である。

小結胸は、痰が心下に結滞しているため、

脈は浮滑である。

痰結は消すべきである。

(清・徐霊胎『傷寒約編・巻一・大陥胸湯証』)

結胸之證有三:

不按而痛者名大結胸;

按之而痛者名小結胸;

心下怔忡,頭汗出者名水結胸也。

(金·劉完素《傷寒標本心法類·結胸》)

結胸の証には三つある。

押さなくても痛むものを大結胸といい、

押すと痛むものを小結胸といい、

心下怔忡、頭に汗が出るものを水結胸という。

(金・劉完素『傷寒標本心法類・結胸』)

結胸者,陽邪結於陽也;

髒結者,陰邪結於陰也。

(清·喻嘉言《尚論篇·太陽經中篇》)

結胸とは、陽邪が陽に結滞することであり、

臓結とは、 陰邪が陰に結滞することである。

(清・喩嘉言『尚論篇・太陽経中篇』)

結胸者,熱毒結於胸中也。

其證便閉不通,舌乾口燥,

胸腹滿硬,繞臍疼痛,或兼譫語,

或兼狂亂,須分大小治之。

若從心至小腹痛,手不可近者,為大結胸。

若硬滿止在心下,按之始痛者,為小結胸。

(清·孫德潤《醫學匯海•卷三·傷寒證·結胸證》

訳:

結胸とは、熱毒が胸中に結滞することである。

その証は便秘不通、舌が乾き口が渇き、

胸腹が張って硬く、

あるいは譫語を伴い、あるいは狂乱を伴う。

もし心から小腹まで痛み、

大結胸である。

もし硬満が心下にとどまり、

押して初めて痛むものは、小結胸である。

(清・孫徳潤『医学匯海・巻三・傷寒証・結胸証』)

有痞滿認作結胸者。

痞為虛邪,必居胸脅,不在中也,雖滿而不痛。

結胸為實邪,正在胸中,痛不可近者,

為大結胸;若按之方痛者,為小結胸。

(清·張璐《傷寒緒論·總論·審證》)

痞満を結胸と誤認する者もいる。

痞は虚邪であり、必ず胸脇にあり、中にはない。

結胸は実邪であり、まさに胸中にあり、

もし押して初めて痛むものは、小結胸である。

(清・張璐『傷寒緒論・総論・審証』)

結胸者,項亦強,如柔痙狀,

下之則和,宜大陷胸丸。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

結胸の者は、項もまた強ばり、

柔痙の状のごとく、これを下せば和らぐ。

大陥胸丸を宜しく用いるべし。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

結胸證,其脈浮大者,

不可下,下之則死。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

結胸証にして、その脈浮大なる者は、

下すべからず、これを下せばすなわち死す。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

結胸證悉具,煩躁者亦死。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

結胸証悉く具わり、煩躁する者もまた死す。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

問曰:病有結胸,有藏結,其狀何如?

答曰:按之痛,寸脈浮,關脈沈,

名日結胸也。何謂藏結?

答曰:如結胸狀,飲食如故,

時時下利,寸脈浮,關脈小細沈緊,

名曰藏結,舌上白胎滑者,難治。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

問うて曰く、病に結胸あり、蔵結あり、

その状いかん。答えて曰く、按じて痛む、

寸脈浮、関脈沈む、これを結胸と名づく。

何ぞ蔵結というや。

答えて曰く、結胸の状のごとく、

飲食故のごとく、時々下利し、

寸脈浮、関脈小細沈緊なる者、

これを蔵結と名づく、

舌上白胎滑なる者は、治し難し。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

太陽少陽並病,而反下之,

成結胸,心下硬,下利不止,

水漿不下,其人心煩。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

太陽少陽並病し、反ってこれを下し、

結胸を成し、心下硬く、下利止まず、

水漿下らず、その人、心煩す。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

傷寒五六日,嘔而發熱者,

柴胡湯證具,而以他藥下之,

柴胡證仍在者,復與柴胡湯。

此雖已下之,不為逆,必蒸蒸而振,

卻發熱汗出而解。

若心下滿而硬痛者,此為結胸也,

大陷胸湯主之;

但滿而不痛者,此為痞,

柴胡不中與之,宜半下瀉心湯。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

傷寒五六日、嘔して発熱する者、

柴胡湯証具わるも、他薬を以てこれを下し、

柴胡証なお在る者は、復た柴胡湯を与える。

これすでにこれを下すも、逆となさず、

必ず蒸蒸として振え、却って発熱汗出でて解す。

もし心下満ちて硬痛する者は、

これを結胸となす、大陥胸湯を主るべし。

ただ満ちて痛まざる者は、

これを痞となす、

柴胡はこれに与えるに中らず、

半夏瀉心湯を宜しく用いるべし。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

寒實結胸,無熱證者,

與三物小陷胸湯,白散亦可服。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

寒実結胸し、熱証なき者は、

三物小陥胸湯を与えるべし、

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

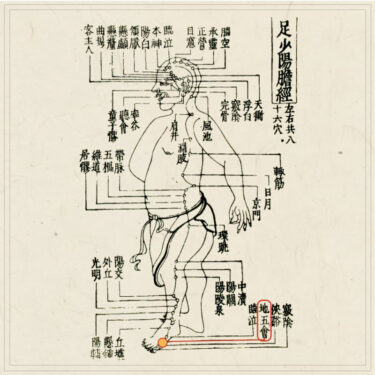

太陽與少陽並病,頭項強痛,或眩冒,

時如結胸,心下痞硬者,當刺大椎

第一間、肺俞、肝俞,慎不可發汗,

發汗則譫語,脈弦,五日譫語不止,當刺期門。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

太陽病と少陽病が同時に発症し、

頭と首がこわばり痛み、あるいはめまいがし、

時に結胸のように感じられ、

心窩部が痞え硬い者は、

大椎の第一間、肺兪、肝兪に鍼を刺すべきである。

発汗させてはならず、発汗させると譫語を発し、

脈は弦となる。五日間譫語が止まない場合は、

期門に鍼を刺すべきである。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

傷寒六七日,結胸熱實,脈沈而

緊,心下痛,按之石硬者,大陷胸湯主之。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

傷寒六、七日、結胸熱実、脈沈にして緊、

心窩部が痛み、按ずれば石のように硬い者は、

大陥胸湯を主とする。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

傷寒十餘日,熱結在里,復往來寒

熱者,與大柴胡湯;但結構,無大熱者,

此為水結在胸脅也,但頭微汗出者,

大陷胸湯主之。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

傷寒十余日、熱が裏に結び、

再び寒熱が往来する者は、大柴胡湯を与える。

ただし、結胸のみで大熱がない者は、

これは水が胸脇に結んだものであり、

頭部にわずかに汗が出る者は、

大陥胸湯を主とする。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

太陽病,重發汗而復下之,不大便

五六日,舌上燥而渴,日晡所小有潮

熱,從心下至少腹硬滿而痛不可近者,

大陷胸湯主之。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

太陽病で、重ねて発汗させ、

さらに下剤を用いた後、五、六日間大便がなく、

舌が乾燥して喉が渇き、日暮れ時にわずかに潮熱があり、

心窩部から小腹にかけて硬満して

触れることができないほど痛む者は、

大陥胸湯を主とする。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

小結胸病,正在心下,按之則痛,

脈浮滑者,小陷胸湯主之。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》)

訳:

小結胸病で、心窩部にあり、按ずれば痛み、

脈が浮滑である者は、小陥胸湯を主とする。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

太陽病二三日,不能臥,但欲起,

心下必結,脈微弱者,此本有寒分也。

反下之,若利止,必作結胸;未止者,

四日復下之,此作協熱利也。

(漢·張機《傷寒論·辨太陽病脈證並治》

訳:

太陽病二、三日、臥すことができず、

ただ起き上がりたがり、心窩部が必ず結び、

脈が微弱である者は、これは元々寒邪が

分部にあったものである。

これに反して下剤を用い、

もし下痢が止まれば必ず結胸となる。

止まらない者は、四日目に再び下剤を用いると、

これは協熱利となる。

(漢・張機『傷寒論・弁太陽病脈証並治』)

大抵結構與痞,皆應下。

然表未解者,不可攻也。

(宋·朱肱《類證書・卷十》)

訳:

おおよそ結胸と痞は、

いずれも下剤を用いるべきである。

しかし、表証が未だ解けていない者は、

攻めてはならない。

(宋・朱肱『類証書・巻十』)

食亦(しょくえき)"亦"は㑊のことで怠惰のこと。食亦は、多食なのにすぐ空腹になる・身体が痩せる・身体がだるく無力などの症状で、普段からよく食べているのに痩せてしまう状態を指す。食亦者、飲食不為肌膚、言雖食[…]

胃反・翻胃とも呼ばれ、朝食べた物を夜に吐き出し、夜食べた物を朝に吐き出す病態を反胃という。其食虽可下,良久复出,病在幽门,名日反胃,此属中焦;其或朝食暮吐,暮食朝吐,所出完谷,小便赤,大便硬,或如羊矢[…]

四逆の”四”は両手両足のことで”逆”は逆冷(非常に冷たい状態)("逆冷"よりも酷い状態を"厥冷"という)であることから手足がキンキンに冷えた状態を四逆という。手足の冷えではあるが、・陽虚・寒邪・熱邪・気滞・瘀[…]

盗汗(とうかん)は、盗賊がこっそりと物を盗むように入眠後にこっそり汗が出ることから盗汗といわれている。主に、陰虚内熱からくる盗汗をよく診ますが、内傷病か外感病かを区別する必要があり内傷病は虚証に多く、外感[…]